新NISAの積立は銀行と証券会社どっちにするか【手数料は高い?】

新NISAをはじめるなら”どこがいいのか”をご紹介します。口座を開く前にチェックしておきたいポイントもリストアップしています。

このページでは「新NISAは銀行と証券会社どっちにするか」、「地方銀行にメリットはある?手数料が高い?」といった内容を解説しています。

新NISAは銀行と証券会社どっちにするか

新NISAは、銀行や証券会社ではじめられますが、以下のような理由で、銀行よりも証券会社(特にネット証券)のほうがおすすめです。

- 商品のラインナップが豊富

- 手軽に取引ができる

- 株の取引もできる

(1)商品のラインナップが豊富

| 金融機関 | 商品本数※ | 積立回数 |

|---|---|---|

| SBI証券 | 279本 | 毎日・毎週・毎月 |

| みずほ証券 | 12本 | 毎月 |

| 三井住友銀行 | 4本 | 毎月 |

(2025年12月現在)

※つみたて投資枠対象銘柄の本数

店舗型の証券会社や銀行は、つみたて投資枠対象の投資信託は多くても10~20本程度しかありません。対して、SBI証券のようなネット証券は、100本以上の対象商品を取りそろえています。また、投資信託を購入するタイミングを、1か月に複数回の設定ができるので、リスクをより分散させられます。

(2)手軽に取引できる

| 金融機関 | 最低積立金額 | 購入単位 |

|---|---|---|

| SBI証券 | 100円 | 1円単位 |

| みずほ証券 | 1,000円 | 1,000円単位 |

| 三井住友銀行 | 10,000円 | 1,000円単位 |

(2025年12月現在)

店舗型の証券会社や銀行は、最低積立金額が1,000~10,000円となっています。対して、ネット証券では、たったの100円から積み立てができます。

(3)株の取引もできる

| 金融機関 | 1日の約定代金 | |

|---|---|---|

| 100万円 | 200万円 | |

| SBI証券※1 | 無料 | 無料 |

| みずほ証券※2 | 11,550円 | 20,350円 |

| 三井住友銀行 | 購入不可 | |

(2025年12月現在)

※1)ゼロ革命の場合

※2)対面取引の場合

銀行では株を買えません。将来、ETFや株も購入してみたい方は、証券会社を選ぶと良いでしょう。手数料の安いネット証券をおすすめします。

以上のことから、新NISAをはじめるなら、ネット証券がおすすめです。

地方銀行にメリットはある?手数料が高い?

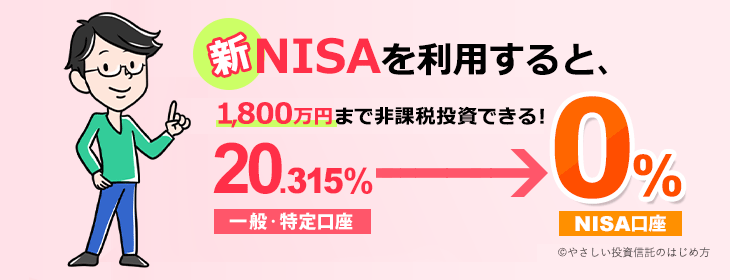

新NISAは、その制度を使うこと自体に手数料はかかりません。しかし、各金融機関の取扱商品には差があり、投資する銘柄によって、負担しなければならない費用に差が出ます。

特に地方銀行は取扱商品が限られているため、何かしらの理由がなければ、あえて選ぶメリットはありません。

以下の表は、横浜銀行や千葉銀行など地方銀行で取り扱われている「つみたてんとうシリーズ」と、SBI証券や楽天証券などネット証券で取り扱われている「eMAXIS Slimシリーズ」の信託報酬を比較したものです。

| カテゴリ | つみたてんとう | eMAXIS Slim |

|---|---|---|

| TOPIX | 0.198% | 0.143% |

| 先進国株式 | 0.22% | 0.09889% |

| 新興国株式 | 0.374% | 0.1518% |

| 8資産均等 | 0.242% | 0.143% |

つみたてんとうシリーズとeMAXIS Slimシリーズは同じ場所でまとめて運用されるため、運用手腕による差は出ません。よって、信託報酬という手数料がより低く設定されているeMAXIS Slimシリーズのほうが確実に良い運用成績となります。

このように、あえて地方銀行を選び、割高な費用を負担しなければならない銘柄に投資するメリットはないのです。

【どこがいい?】口座選びの比較ポイント

続いては、口座選びのポイントを見ていきます。注目すると良いポイントは以下の3つです。

- 商品ラインナップ

- 最低積立金額

- クレカ積立

詳しく見ていく前に、覚えておきたい重要事項があります。

NISA口座は、2つ以上の金融機関で、並行して開けません。通常の証券口座のように、一度に複数の口座を開設することはできないのです。ただし、1年ごとに金融機関の変更はできます。(たとえば、2024年はA証券、2025年はB証券といった使い方)

以上のことを踏まえて、口座選びのポイントを詳しく見ていきましょう。おすすめ証券会社5つをピックアップして比較しています。

(1)商品ラインナップ

つみたて投資枠対象銘柄は、全部で327本あります。(2025年12月現在)

ただし、コンビニやスーパーの品ぞろえが各店によって違うように、投資信託の商品ラインナップも金融機関によって違います。中には保有残高に応じてポイント還元を行っているところもあります。

取引本数が多いことに越したことはありませんが、ご自身が積み立てたい投資信託があるかどうかを重視することが一番大切です。事前に商品ラインナップを調べておきましょう。

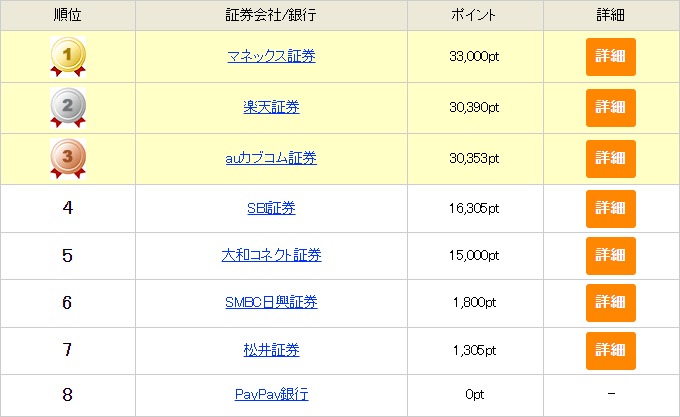

新NISA&iDeCo証券会社・銀行ランキング【初心者の選び方・おすすめ口座比較】

新NISA&iDeCo証券会社・銀行ランキング【初心者の選び方・おすすめ口座比較】

(2)最低積立金額

最低積立金額は、金融機関によって違います。100円から積み立てできる金融機関もあり、「少ない金額ではじめたい」という方におすすめです。ピックアップした5つの証券会社の比較表は以下のとおりです。

(3)クレカ積立

金融機関によっては、「クレカ積立」に対応しているところがあります。購入時にポイント還元を受けられるため、普通に積み立てるより断然お得です。

おすすめ証券会社5社は以下のようになっています。

| 証券会社 | 還元率 | 特徴 |

|---|---|---|

| SBI証券 |  0.5% 0.5% |

三井住友カード決済でVポイントが貯まる。ゴールドカードの場合「1%」、プラチナカード※の場合「2%」、プラチナプリファードの場合「3%」に還元率アップ。ただし、年間利用額の条件あり。 |

| マネックス証券 |  1.1% 1.1% |

マネックスカード決済でマネックスポイントが貯まる。マネックスポイントは、Amazonギフトカード、dポイントなどに交換可能。 |

| 松井証券 |  0.3%~0.5% 0.3%~0.5% |

JCBカードによる積立が2024年5月から開始。貯まるポイントは、Oki Dokiポイント。ポイントの交換先によって、還元率が異なります。 |

| 楽天証券 |  0.5% 0.5% |

楽天カード決済で楽天ポイントが貯まる。ゴールドカードの場合「0.75%」、プレミアムカードの場合「1%」、信託報酬のうち楽天証券が受け取る代行手数料が年率0.4%以上であるファンドは、「1%」に還元率アップ。ブラックカードは一律「2%」。 |

| 野村證券 | - | クレカ積立不可。 |

※プラチナプリファード以外

最後に、おすすめ証券会社の特徴をそれぞれ紹介します。

おすすめ証券会社「新NISA」の特徴

SBI証券

【特徴】

- 対象商品の取扱本数がトップクラス

- 「SBI・Vシリーズ」の取扱あり

- 高還元率のポイントサービスあり

マネックス証券

【特徴】

- クレカ積立は業界最高水準のポイント還元率

- 「SBI・V・S&P500」の取扱あり

楽天証券

【特徴】

- 対象商品の取扱本数がトップクラス

- 「楽天カードクレジット決済」を利用可能

- 「楽天キャッシュ決済」を利用可能

松井証券

【特徴】

- 限定タイアップあり

- 「SBI・V・S&P500」の取扱あり

新NISAは、証券会社(特にネット証券)で始められることをおすすめします。地方銀行は取扱商品が限られているため、何かしらの理由がなければ、あえて選ぶメリットはありません。